|

|

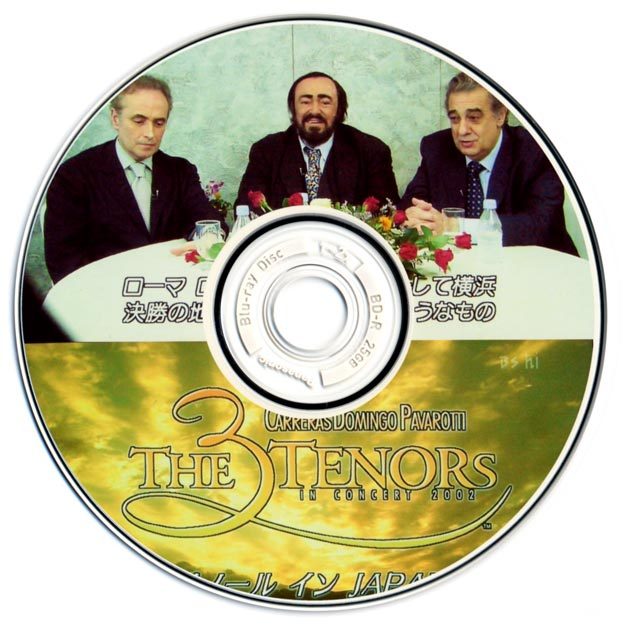

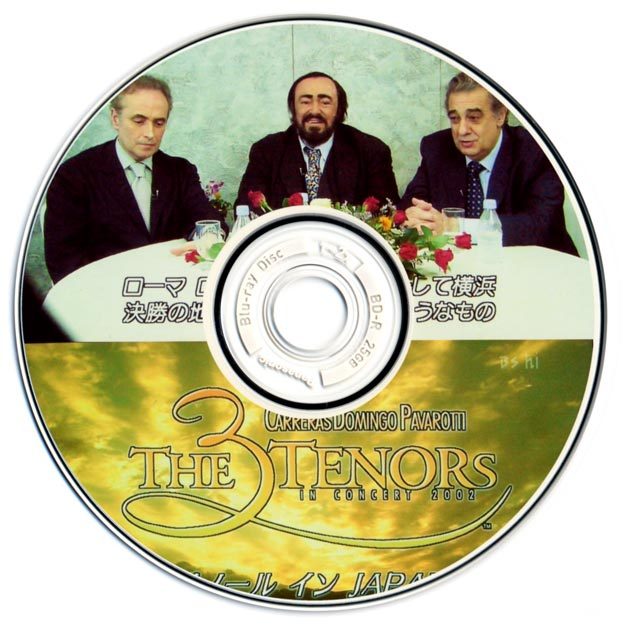

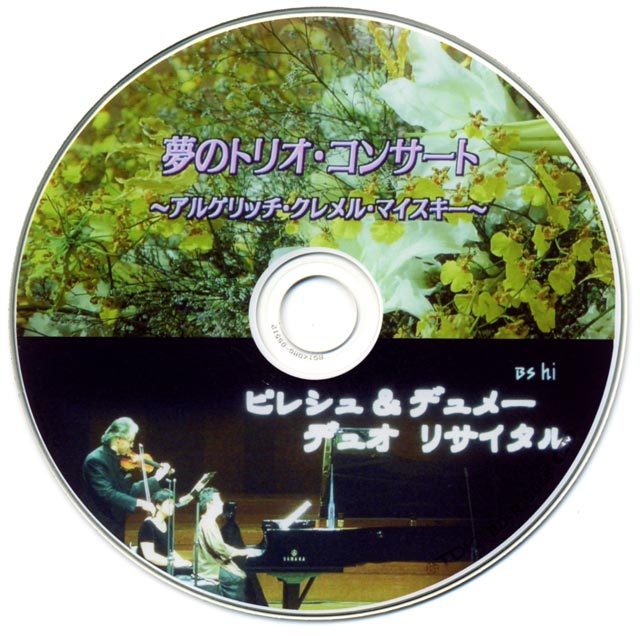

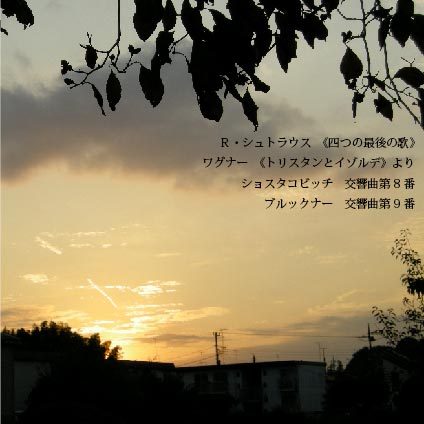

三大テノール ジャパン インパクト 夢のトリオ・理想のデュオ マエストロ アンダーワールド

アイーダ ここに名曲あり 宇宙デジタル図鑑 スターマン 夕映えに

BD作りへ戻る

|

|

|

02年BShiにて放送された「ジャパンインパクト」は日本古来の職人芸は現代においても非常に高度なものであり、それを最近の技術と組み合わせることにより新しい分野へ展開できる可能性があることを取り上げた4回シリーズの番組だった。不景気の中、ちょっとナショナリズムも誘う、いいテーマだったと思う。 |

|

|

|

ついこの間、行きつけの店に飲みに行ったら、そこのアルバイトの女の子、バッハの「無伴奏チェロ組曲」は聴いて知っているけれど、サン・サーンスの「白鳥」を知らなかった。BGMとしてクラシックばかりかける店だから、アルバイトの子も「クラシック嫌い」では勤まらないとはいえ、知識を求められてもいない。いろいろな人がいたけれど、いきなりバッハとは驚いた。 |

|

96年にベストセラーになったグラハム・ハンコック著「神々の指紋」の映像版。2回に分けて放映されたものをMPEG4モードで25GBのディスク1枚に収めた。 |

|

|

|

日本ではまず見ることができない野外オペラ。放送でいろいろなものを見たけれど、野外でやることが効果満点なのはやっぱりヴェルディの「アイーダ」。 |

|

|

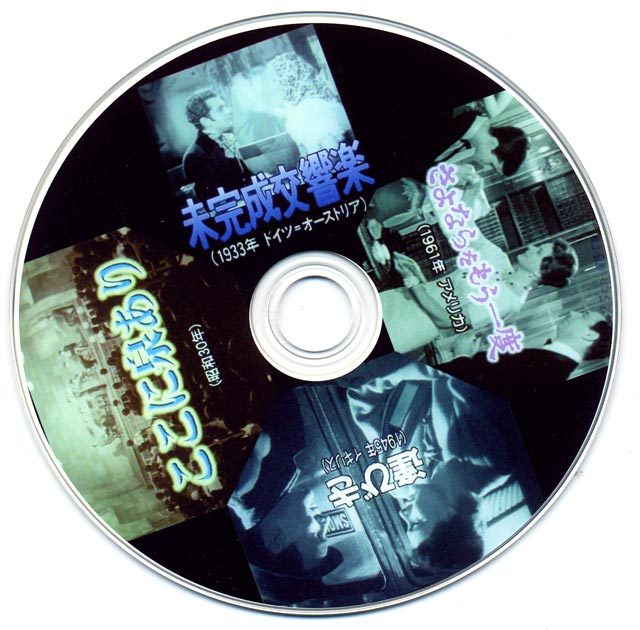

モノクロの在来サイズ(4:3)の映画を集めたもの。クラシックの名曲が活躍する古典的映画集。 未完成交響楽 1933年 ドイツ・オーストリア |

|

|

|

84年に製作された純愛ものSF。

|

|

|

|

BD作りといえども、このページを書くのと同時進行でやっているわけではない。ほとんどが08年の夏、D-VHSテープ(100本以上あった)からダビングしたときラベルなども印刷し、その中からピックアップしたもの。 |

BD作りへ戻る