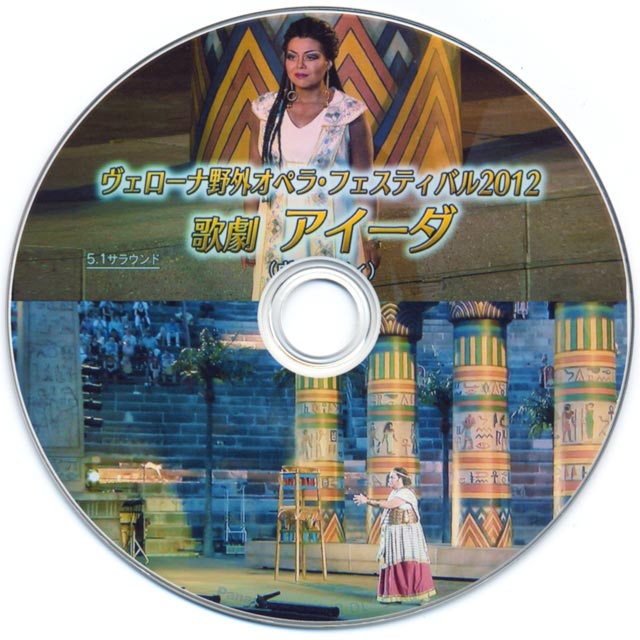

ヴェルディ生誕200年記念としてイタリアのヴェローナ野外劇場で2012年6月に行われた「アイーダ」の公演。 「アイーダ」のステージは広いに限る。凱旋の場面は迫力と壮大さをいかに出すか、スペクタル映画さながらの特撮?技術の見せ所。それには野外劇場は打ってつけだ。音響の問題はあるけれど、もともと外の場面なのだから、それが当たり前だとも言える。 1999年の同じ場所での公演ではプールが設けられ、そこで船を漕いだり泳いだりする場面も登場。 |

|

今回の公演はヴェルディ生誕200年記念として「アイーダ」初演時のステージを再現して行われた。やや地味な感じはするけれどオーソドックスな衣装に遺跡に見るような建造物が置かれていた。ただ、野外ならではのハプニングもあるものだ。どこかから猫がステージに侵入。上の画像の左の方に写っている(ライトに照らされている)。飼い猫の起源はエジプトともいわれ、思わぬ偶然にほほえましくなった(猫になりたかった)。 演奏はアイーダ役の中国人のソプラノが注目されていた。 |

|