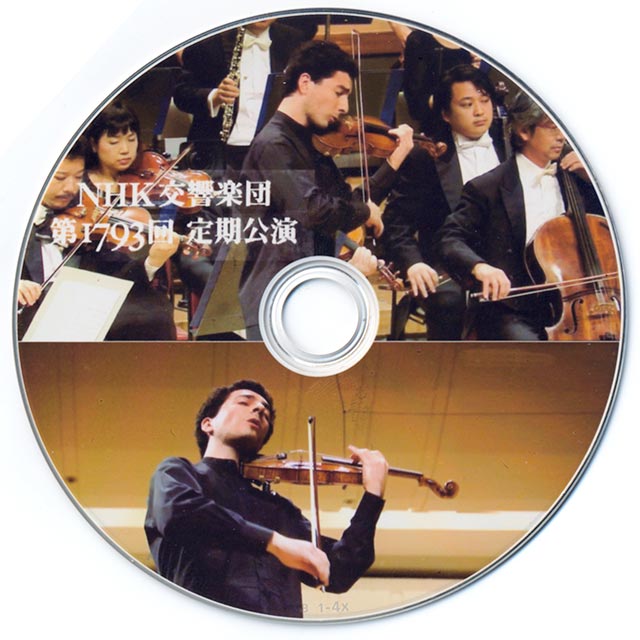

N響定期のBD録画。スラットキンが指揮する予定だったが、体調不良で90歳のマリナーが代役で振った。印象に残ったのはセルゲイ・ハチャトリアンがソロを弾くベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲。 |

|

ベートーヴェンの協奏曲の中でヴァイオリン協奏曲は高貴な気品に満ちていると評されている名曲だが、壮麗で力強いピアノ協奏曲群と比べると、正直言ってもの足りなさを感じなくもあった。実はもの足らなかったのは、これまでの演奏ではベートーヴェンの別の世界が描き切れていなかったせいなのだ、そう思わせるほどの演奏がこれ。 |