|

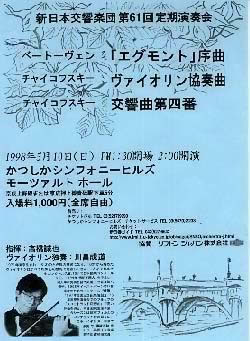

川畠成道(Vn)小林研一郎指揮日本フィル 「旬のもの」という言い方は食べ物の世界ではよく言われ、それを口にすることは、一つの風流として定着しているのだが、音楽ではどうだろうか。むしろ、「遺作」とか「絶筆」と銘打たれた作品、演奏家ならば、病をおしてステージに立った最後の演奏とか、終わりの方に重きをおかれがちではないだろうか。 確かにこれらの作品・演奏は、芸術家の人生の集大成ともいえる面があり、それぞれ深い味わいのあるものだ。 だが、それが頂点であるといい切れないところに創作という行為の不思議がある。 ベートーヴェンは「レオノーレ序曲」を二度書き直した。シューマンは「はじめの方がいい、書き直さなければよかったのに」といったそうだ。インスピレーションを重んじるシューマンと、推敲を重ねて作品を生み出すベートーヴェンとの差がよくでている話だ。 現代のインスピレーション重視の演奏家ならアルゲリッチだ。デビュー間もない頃のショパンのコンチェルトを聴くがよい。彼女自身、これをもう越えられないに違いない。 前置きが長くなったが、今月はこの春日本デビューをした「旬の」ヴァイオリニスト川畠成道のコンチェルトのディスクを取り上げたい。三月二七日サントリー・ホールにおけるライブ録音である。多くの演奏家よって弾かれ、私たちも繰り返し繰り返し耳にしてきた名曲が、旬の香りに包まれ再び花開いたともいえようか、若きヴァイオリニストの門出にふさわしい演奏である。 川畠成道は八才のとき視力障害になり、今ではほとんど視力を失っている。しかし、彼の出す率直・さわやかな音に、ついこの前行われた長野パラリンピックでの選手たちの笑顔を重ねた人も多かったに違いない。ここにも新しい時代の波がやってきた。 少年はボールを投げる。ボールは梢を越えて青空に吸い込まれるように昇っていく。そして再び自分の手に戻ってきたときの喜び。川畠成道は弾きながら、脳裏に、この、もう決して見ることの出来ない少年の日の情景が浮かんではこなかったか。 そうだ、目が悪くならなかったらヴァイオリニストにならなかったかもしれない少年に、神はこうして大作曲家の魂に触れることの出来る才能を与えていたのだ。何があっても生きて努力すること、明るく前向きに生きること、それが大切だと言葉でいうのはたやすいが、その証がここにある。 演奏についてほかにあげるとすれば、ひたむきなところが美しい。三楽章など、音量においても、ニュアンスの付け方についても、川畠成道の演奏は今後さらに洗練されていくことだろう。しかし、ひたむきさというものは----実際は強拍におけるわずかなきしみとか、付点の微妙な飛ばし方とかなのだろうが----工夫して出てくるものではない。音楽に対する真摯な情熱こそがひたむきさとして人の心を打つのである。 デビューを祝うと共に、このひたむきな心をいつまでも忘れずに精進されることを心から祈る。 このソリスト川畠成道とはいろいろな縁で結ばれている.この演奏会(限定版のCDも出ていた)のあと,ぼくが入っていたオーケストラとも協演した(チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲,CDはモモンガ・ラボ MMCD-2047).それに至るまでのいきさつを知りたい方は こちらを. |

二楽章の主題が展開されるところを聴くがよい。川畠成道はこの長いクレッセンドを、まるで弓の長さに限界がないかのように、いとも心地よく歌い上げる。青空へ抜けるような輝きの頂点に達したあと、安らぎの弱音へ。息を飲むばかりの美しさとよくいうが、聴衆の息づかいがこのフレージングへ同期していくのが感じ取れた。まさに至福の一瞬。メンデルスゾーンの天翔る才気。

二楽章の主題が展開されるところを聴くがよい。川畠成道はこの長いクレッセンドを、まるで弓の長さに限界がないかのように、いとも心地よく歌い上げる。青空へ抜けるような輝きの頂点に達したあと、安らぎの弱音へ。息を飲むばかりの美しさとよくいうが、聴衆の息づかいがこのフレージングへ同期していくのが感じ取れた。まさに至福の一瞬。メンデルスゾーンの天翔る才気。