管弦楽月評

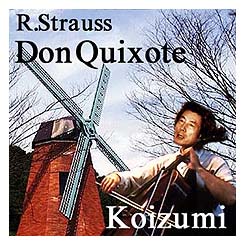

■R・シュトラウス 《ドン・キホーテ》

小泉変一郎(Vc)青木未期雄(Va)福田安男指揮 永田町交響楽団

現実と闘いながら空想の世界を突き進むドン・キホーテを演ずるのは久しぶりにチェロ奏者復帰の小泉変一郎。主人ドン・キホーテの奇行を醒めた目で見つめる従者サンチョ・パンザは青木未期雄が弾くヴィオラで表されている。

ドン・キホーテは憧れの貴婦人を求めて旅に。序奏の部分は威勢がよい。大いなる幻影を胸に野心満々。しばらくすると目の前に風車の列が現れる(第一変奏)。ドン・キホーテはそれらを自分の行く手を阻む抵抗勢力と誤解、従者の取りなしも耳にせず突き進む。しかし闘いはあえなく敗れ、ドン・キホーテのつぶやきが残る。ここまでの小泉の演奏は活き活きとして表現の幅も大きく楽しめる。 ドン・キホーテは憧れの貴婦人を求めて旅に。序奏の部分は威勢がよい。大いなる幻影を胸に野心満々。しばらくすると目の前に風車の列が現れる(第一変奏)。ドン・キホーテはそれらを自分の行く手を阻む抵抗勢力と誤解、従者の取りなしも耳にせず突き進む。しかし闘いはあえなく敗れ、ドン・キホーテのつぶやきが残る。ここまでの小泉の演奏は活き活きとして表現の幅も大きく楽しめる。

しかし、どうしたものか変奏を重ねるごとに生気が薄れていく。第六変奏は現実的な従者の策略にかかり、不器量な農家の娘を憧れの人と思わせてしまう場面。からかわれるドン・キホーテ(第七変奏)。ここでのヴィオラのしたたかな動きにくらべチェロは投げやりにも感じる雑な表現だ。

第八・第九変奏は悪魔退治の場面。オーケストラとの掛け合いが重要だが、その場の雰囲気で判断したような出方がよくない。「悪の枢軸」に向かうならば、それなりの熟慮が必要だろうに出まかせに過ぎないか。

それでも第十変奏からエピローグにかけての表現は深い。小泉が幻想から目覚めた後にこれまで見せなかった諦観の世界が開けたといえようか。

このような演奏になった原因としては、貴婦人への憧れを具体的に表現できなかった小泉の実力不足が第一にあげられるが、サンチョ・パンザ役の青木が対抗意識むき出しになったのがよくなかったのではあるまいか。同じ音型を奏でる仲間は管楽器にもいるが、出番は少ない。ヴィオラのトップに青木を据えたのはまずかった。

全体にオケの協力姿勢が問われるなか、指揮の福田の役割は大きいが、どことなくクールで物足りない。有能な人だけに一層の統率力を求めたい。

[録音評] 初めはこのオーケストラの録音にしては鮮明だが徐々に混濁する。アンサンブルの荒さも原因か。ソロ楽器のクローズアップが不自然。ミキサーの意見の不一致があるのではないか。 |