オーディオ その2

忘れられない出来事といえば、高城重躬さんにテープを録音してもらったことだ。 高城重躬さんといえば、究極の再生装置を求めた方で、コンクリート・ホーンに後藤ユニットの組み合わせは高嶺の花だった。作家の故・五味康介氏の装置はじめ、本職が都立高校の先生だったことから、いくつかの高校の音楽室の装置も高城さんの設計だった。 高城重躬さんといえば、究極の再生装置を求めた方で、コンクリート・ホーンに後藤ユニットの組み合わせは高嶺の花だった。作家の故・五味康介氏の装置はじめ、本職が都立高校の先生だったことから、いくつかの高校の音楽室の装置も高城さんの設計だった。

オーディオ・マニアにしてみれば神様みたいな人だったが、高校の時、その高城さんが大きなスピーカをトラックに積んで講演にやって来た。自宅で録った嵐の音を聞かせたり、自らもピアノを弾いたりして素晴らしいひとときだった。最後に「君たちの中でこれは聴きたいという音楽があったらテープにとってあげます」という。

今にしてみれば現職の都立高校の校長が、生徒に向かってそんな著作権法に引っかかるようなことをいうのは大問題だけれど、悠長な時代だったのだ。高城さんも故人になられたことだし、著作権のことは時効ということでここに書くことをお許し願いたい。

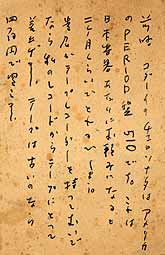

ぼくは喜んで高城さんに手紙を出した。そして入れてもらったのがコダーイの無伴奏チェロソナタ。当時画期的な名録音と評され、シュタルケルの名を一気に広めたLPだ。録音を担当したのが大作曲家ベラ・バルトークの息子のピーター・バルトーク(「バルトーク」というレーベルのレコードを出していた)。今も毎日チェロを弾いている背景にはこれがある。

|