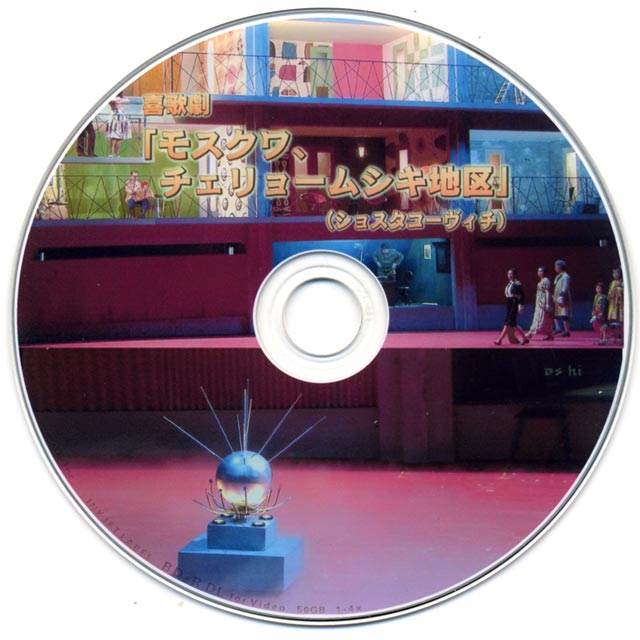

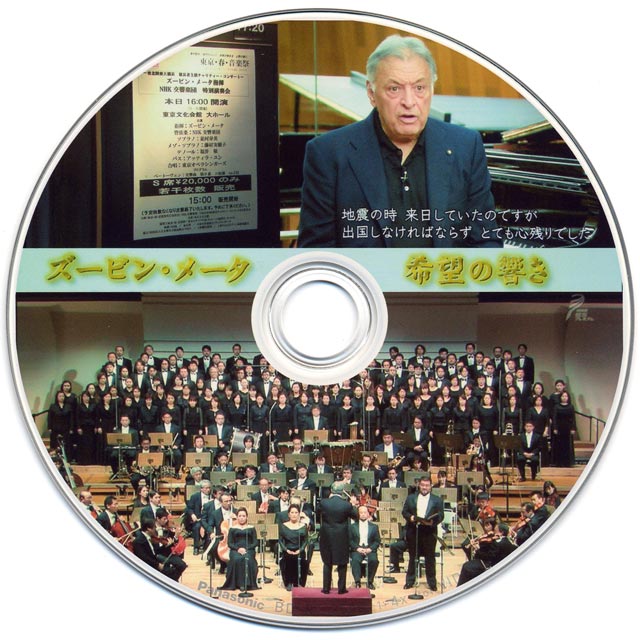

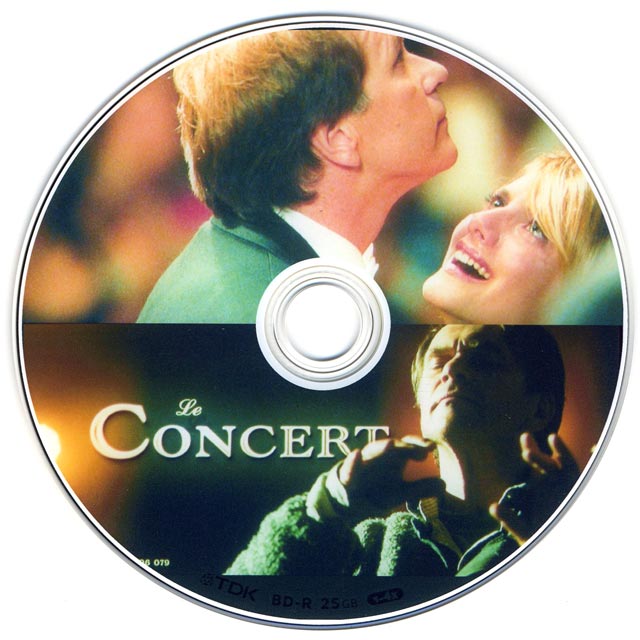

去年秋から使用期限切れのメッセージが出放しになっていたソニーのプロジェクターのランプを交換した。プロジェクターの消費電力はさほど大きくはない(部屋の照明を消す分を入れるともっと少ない)のだけれど、1000時間ほどでランプ交換しなくてはならず、ランニング・コストは安くない。 BDのラベルの画像はほとんどがプロジェクターが投影したものを原始的な手法ながらデジカメで撮ったもの。ランプを交換したら明るくなったことは歴然。露出時間が半分ほどですんだ。カラー・バランスもとりやすくなった。色調に気を配った番組ならデジカメのホワイト・バランス設定は曇天のままで十分。これで日曜日の来客にも堂々と見せられる。 それにしても、色調調整の方法の千差万別なこと、なんとかならないものか。長年Photoshopを使っていると、ソニーのプロジェクターの色調調整の概念がさっぱりわからない。プリンタも同様。Photoshopの方法が一番いいと決まっているわけではないが、AppleのColorsyncみたいな統一的考え方を取り入れる向きはないのだろうか。もっともColorsyncだって広まってはいないけれど。 |

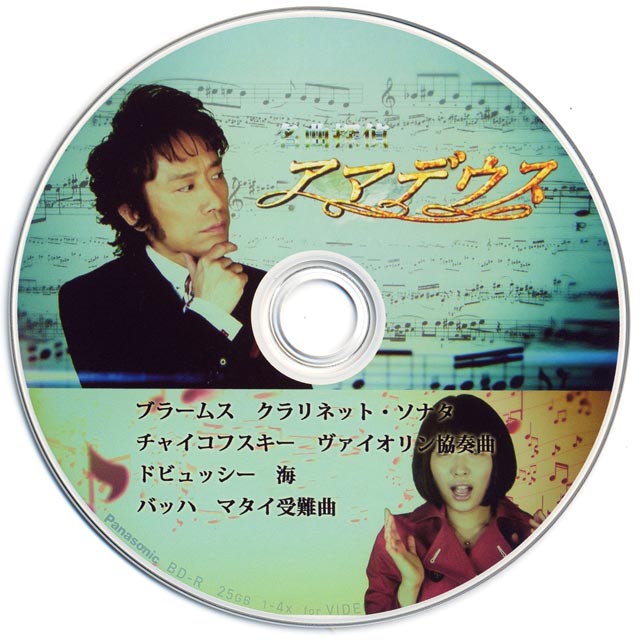

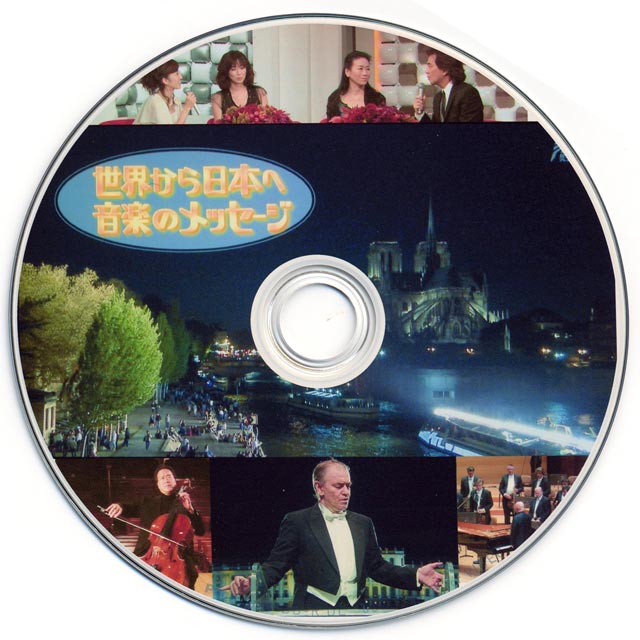

画像はNHKの番組とアカデミー賞外国語映画賞を受賞した映画 「善き人のためのソナタ」をカプリングしたディスク。フィクションとノン・フィクションの組み合わせながら音楽と演劇で両者の内容がオーバーラップする。 |