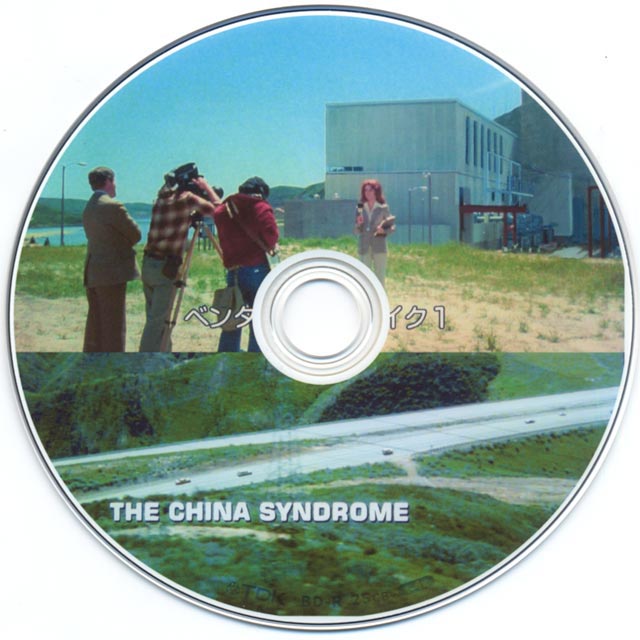

ひとつは原発事故以来すっかり有名になった炉心溶融現象を示す語を題名にした映画「チャイナ・シンドローム」。アメリカで公開されたのは79年の3月で、その12日後にスリーマイル島の原発事故が起こった。アカデミー賞にノミネートされている。日本でも公開されたが、同じようなテーマの映画は安全神話を信奉する日本では作れるはずはない。表現の自由が実質的になかったのだ。かと言ってあれば福島の事故が起こらなかったわけでないが。 |

|

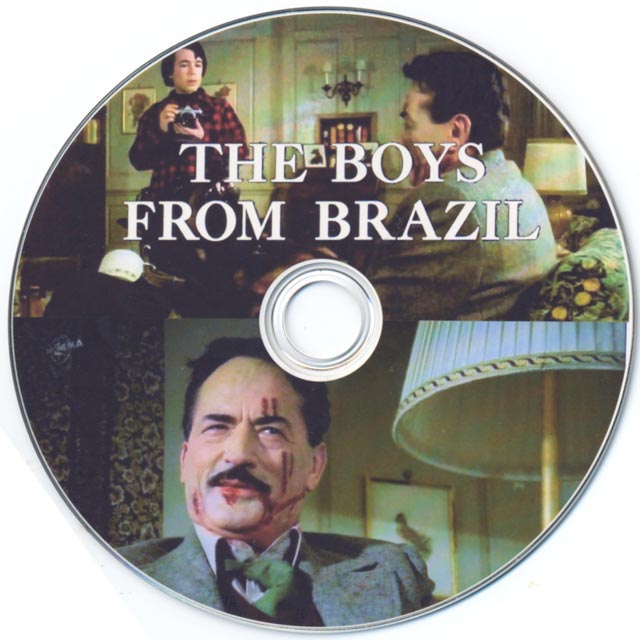

もう一つはヒトのクローンを扱った映画「ブラジルから来た少年」。世界初のクローン羊「ドリー」が生まれる20年近く前の78年に公開された。日本では劇場公開はされなかったようだ。この映画ではナチスの残党がヒトラーのクローンを何人も作り世界を支配することを企てる。スパイ映画にも通じるスリルが楽しめる。クローン作りの説明もされていて、万能細胞の概念は出てこないけれど大筋では通っている。 |

|